終戦80年、平和を考える——記憶の継承から、紛争と核兵器のない未来へ

- キャンペーン期間2025年8月18日 12:00~2025年9月30日 23:59

- 寄付目標¥1,000,000

8月15日は終戦の日。第一次・第二次世界大戦では世界中で甚大な被害が生まれ、日本では特に、広島・長崎への原爆投下という悲劇も経験しました。終戦後もその余波は長く続きましたが、終戦から80年を迎える今、戦争の記憶は薄れつつあります。

そして世界の現実を見渡せば、ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナ問題などが起こっており、平和への道のりはまだ遠いと言わざるを得ません。紛争の火種は絶えず、世界では再び緊迫感が高まりつつあります。また、原爆の被害は深刻であったにも関わらず、核兵器廃絶にはいまだ遠い状況です。

だからこそ、私たちは終戦から80年という節目に、この平和への課題を「遠い過去」や「遠い国」の問題とせず、改めて持続的な平和の実現について考えることが重要です。

1. 終戦の日と記憶の継承

8月15日は、日本が戦争を終えた日として、平和の尊さを胸に刻む日です。私たちは唯一の戦争被爆国として、その歴史を未来へ語り継ぐ責任があります。しかし、2025年現在では被爆者の平均年齢は86歳となり、戦争を知らない世代が全人口の8割以上を占める時代になりました(*1)。

体験者が語り継ぐ場が失われる中で、戦時中の暮らしや被爆の悲劇を聞く機会は急速に失われ、記憶は風化しつつあります。戦争の記憶が薄れることは、過去の過ちを繰り返すリスクを高めることに繋がります。戦後に築かれてきた平和は崩れ、対立や分断が深まった際には大きな争いへと発展しかねません。

戦争の悲惨さや平和を築くことの尊さを、私たちはどのようにして次の語り継ぐべきでしょうか。平和を当然のものと捉えるのではなく、いかにして築かれてきたのか、そして守り続けるためには何が必要か。終戦の日は、改めてその問いを自らに投げかけ、未来へ語り継ぐべき大切な1日です。

*1:厚生労働省、2025、「被爆者数・平均年齢」。

2. 核廃絶という課題

核兵器は「非人道的兵器」とされ、その凄まじい破壊力は広島・長崎で世界中に知られることとなりました。しかし、終戦から80年が経った今も、核なき世界への道のりは遠いままです。長崎大学核兵器廃絶研究センターの調査によると、2025年6月には世界の核弾頭数は9,615であり、ここ7年で増加傾向にあるとされています(*2)。

その背景には、自国の安全保障を維持するためには核兵器の保有が必要だという「核抑止力」の考え方が根強く存在します。世界では核兵器を全面的に禁止する「核兵器禁止条約」が発効されています。アフリカや南米を中心とする94か国・地域が署名し、73か国・地域が批准しています(*3)。一方で、アメリカやロシア、中国など核兵器保有国は参加しておらず、また日本もこの条約に参加していません。「核なき世界」という理想と、この矛盾した現実を直視する必要があります。

*2:長崎大学核兵器廃絶研究センター、2025、「『世界の核弾頭データ』2025年版」。

*3:広島市、2025、「核兵器禁止条約の署名国・批准国一覧」。

3. 世界の紛争と平和の現状

私たち日本に暮らす人々は、平和な日常を当たり前に享受しています。しかし、世界に目を向ければ、多くの国や地域で紛争が続き、平和への道のりがまだ遠いのが現実です。ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナ問題などは、報道を通じて私たちの耳にも届いていますが、これらは氷山の一角にすぎません。

近年、紛争の長期化は深刻な問題となっています。内戦が10年、20年続くと、その期間に生まれた子どもたちは十分な教育を受ける機会を奪われ、戦うことしか知らないまま大人になります。

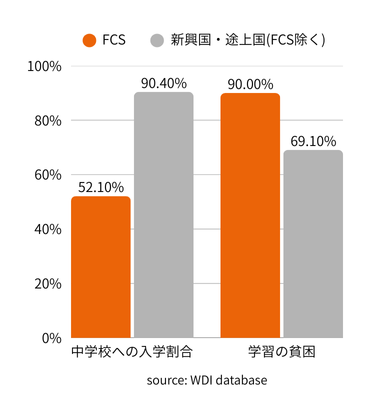

※中学校への入学割合は2021年、学習の貧困は2019年時点でのデータ

上の図が示すように、脆弱かつ紛争の影響下にある国々(FCS)では、中学校への入学割合は52.1%と半数ほどにとどまっています。また、10歳になっても簡単な文章を読み理解することができない「学習の貧困」に陥っている子どもは90%まで及びます(*4)。これらの数字は他の発展途上国の69.1%と比べても、いかに深刻な状況かわかります。

彼/彼女たちは紛争当事者として憎しみの連鎖に巻き込まれ、通常の社会へと復帰することが非常に困難な現状になっています。こうした状況を打破するためには職業訓練や教育を提供し、紛争が終結した後の社会復帰を支援するサポートが不可欠となります。

*4: WORLD BANK GROUP、2025、「GEP-June-2025-Chapter-4-charts」。

4. アクションを起こすという選択

終戦の日を迎え、記憶の風化、絶えない紛争、核廃絶の停滞といった大きすぎる課題を前に、「自分には何もできない」と感じるかもしれません。しかし、平和は突如として訪れるものではなく、私たち一人ひとりの地道な積み重ねから生まれるものです。

世界には、こうした課題に正面から向き合い、憎しみの連鎖を断ち切ろうとする団体があります。彼らは、長引く紛争の当事者たちが社会へ戻れるよう、教育や職業訓練を通じて人生の再建を支援しています。戦うことしか知らなかった人々に、新たな生き方を見つける機会を提供しているのです。

こうした団体への支援は、単なる金銭的な援助にとどまりません。それは、私たちが平和を強く願い、戦争に反対する意志の表明です。そして、その思いを確かな一歩として、未来へとつなげる具体的な行動なのです。小さくても確かな一歩を踏み出すことで、遠い国の平和の種をまくことにつながります。これを機に、自分にできる一歩を考えてみませんか?