子どもたちの成長にとって必要な"体験"

「3年前に一度、キャンプならお金もそんなにかからないかと連れて行ったんですけど、思ったよりお金がかかってしまい、それ以来どこか遠くへ行くっていうのは、ほとんどなかったんです。だから、普段住んでいる地域から出ることも滅多にないという状況でした。

本人は、周りの子たちと一緒に作戦を考えて雪で上だけうすーくカモフラージュした深い落とし穴を作ってスタッフさんを埋めたことがすごく楽しかったみたいです。

それから、雪像コンテストで自分の背丈くらい大きな雪だるまを作ったり、トンネルも掘ったって言ってましたね。タイヤで雪の上を滑るのも、すごくうれしかったそうです。

帰ってきてからは興味を持ったことを実践するようになったり、お手伝いするときもできなかったことができるようになりました。

さらには自主的に家庭に協力してくれるようになったり、自分で気温や動きに合わせた服装を調整することができるようにもなりました。不登校なので地域でも友達がいないんですけど、夏の参加者と会って喜んでいて、体験プログラムで年に数回でも会えることをすごく楽しみにしています。繋がりが頑張ろうという気持ちにさせているのだと思います。」

"体験"がもたらす将来への影響

上記は、この春に当社が事務局を務める子どもの体験格差解消プロジェクトのプログラムに参加された、小学校6年生のお子さんがいらっしゃるひとり親家庭の親御さんの声です。

子どもの頃の自然や文化に触れる体験や、友達と遊ぶ体験は、自己肯定感や、やる気・忍耐力・協調性・自制心といった非認知能力を育む上で非常に重要な機会であると言われています 。さらに、大学入試における総合型選抜の導入拡大や企業の採用シーンにおいても、非認知能力が重要視されるようになってきた今の社会において、体験の格差が将来の格差に繋がりやすい社会構造になりつつあります。

さらにこれまでの当社の調査を通じて、地域の遊び場やお祭り、学校の部活動など、子どもたちが身近で気軽に無料の体験機会が減少しつつあることや、様々な困難を抱える子どもたちは体験機会の不足により、自己肯定感を下げてしまうだけでなく、日常・社会的規範を学ぶ経験や自分との関係性を学び取る経験が少ないことがわかってきました。

すべての子どもたちが諦めなくても良い社会へ

現在、日本では子どもたちの9人に1人が相対的貧困家庭にあり 、2023年には過去最多となる34万6482人の小中学生が不登校であると報告されています 。経済的な困窮や社会的な孤立状態にある子どもたちの多くは、自然や文化に触れたり、友人や世代を超えた交流の機会に恵まれていません。

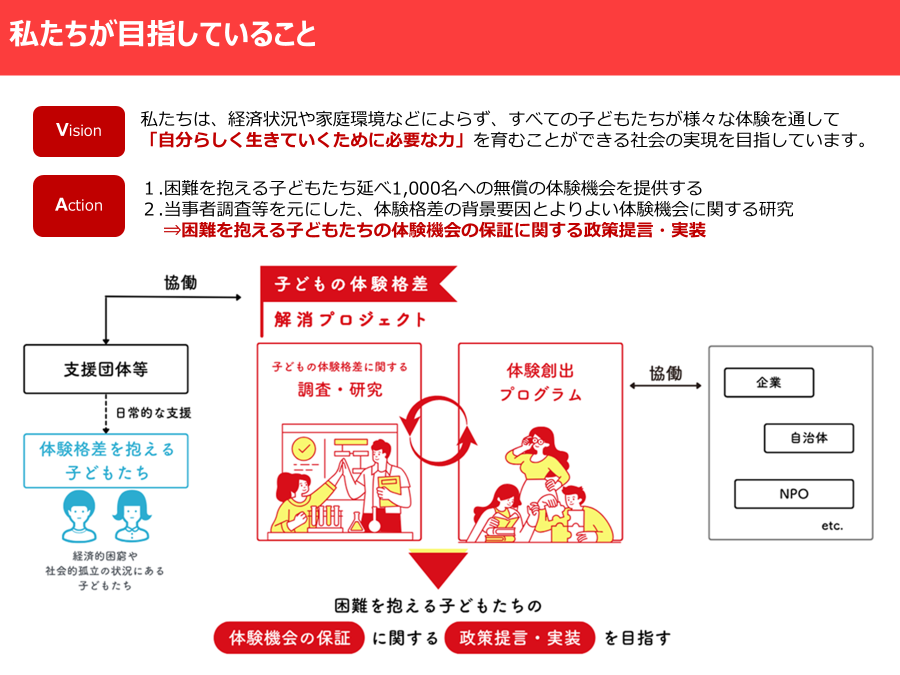

代表の安部が発起人、当社が運営を担う「子どもの体験格差解消プロジェクト」では、困難を抱える子どもたちへの体験提供を行いながら、実態調査や研究を通じた「子どもにとっての良質な体験」を明らかにし、発達段階や置かれた状況に応じた多様な体験機会を保証するための社会の仕組みづくりに取り組んでいます。

寄付を通じて"人生を変える"体験機会を届けませんか?

「子どもの体験格差解消プロジェクト」の活動は、寄付者の皆さまのご寄付に支えられています。

特に体験提供では、多くの子ども支援NPOの皆さまと連携させていただき、子どもたちが多様な価値観を持つ大人との出会いや知らなかった世界に飛び込む経験を得られるような「地方地域での宿泊型体験」をオーダーメイドで企画し運営を行っています。

"ひと夏の思い出"に留まらない、子どもたちが将来や社会に対して前向きになれるような"きっかけ"を私たちと一緒に届けませんか?

いただいたご寄付は、より多くの子どもたちへ体験機会を届けるために、また、調査・研究事業を通して体験格差の実態を明らかにし、体験活動の意義を社会に広めていくための「子どもの体験格差解消プロジェクト」の活動に活用させていただきます(体験創出プログラムの開催・各種調査の実施・普及啓発/広報及び、それらに要する事務局経費など)。

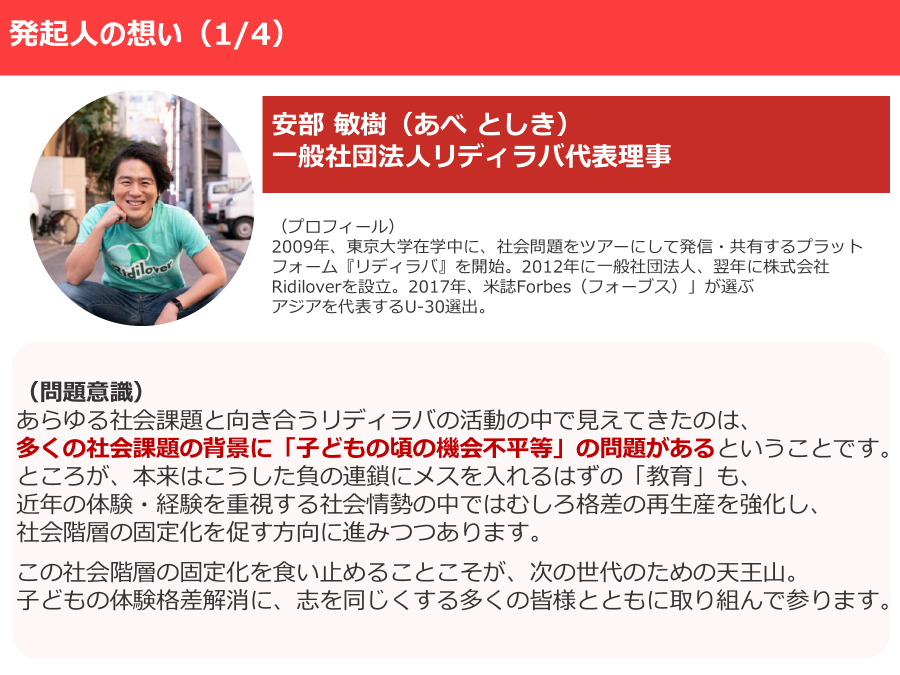

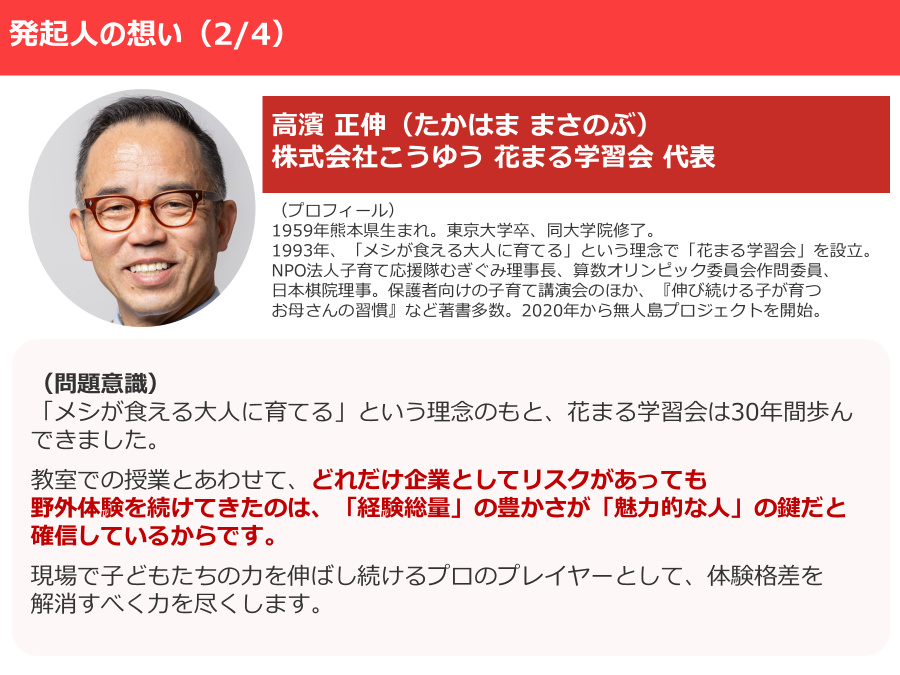

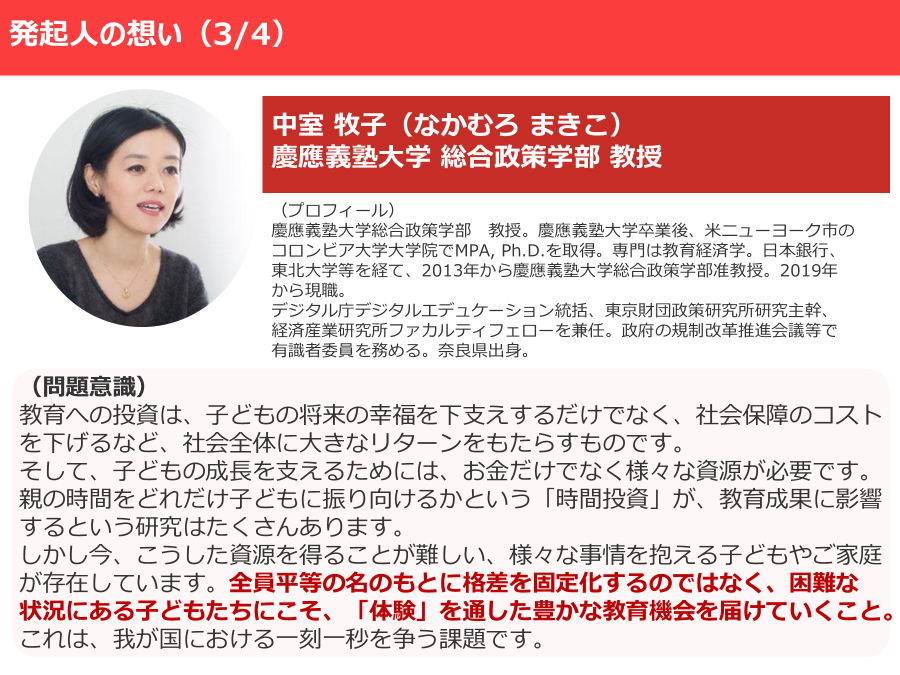

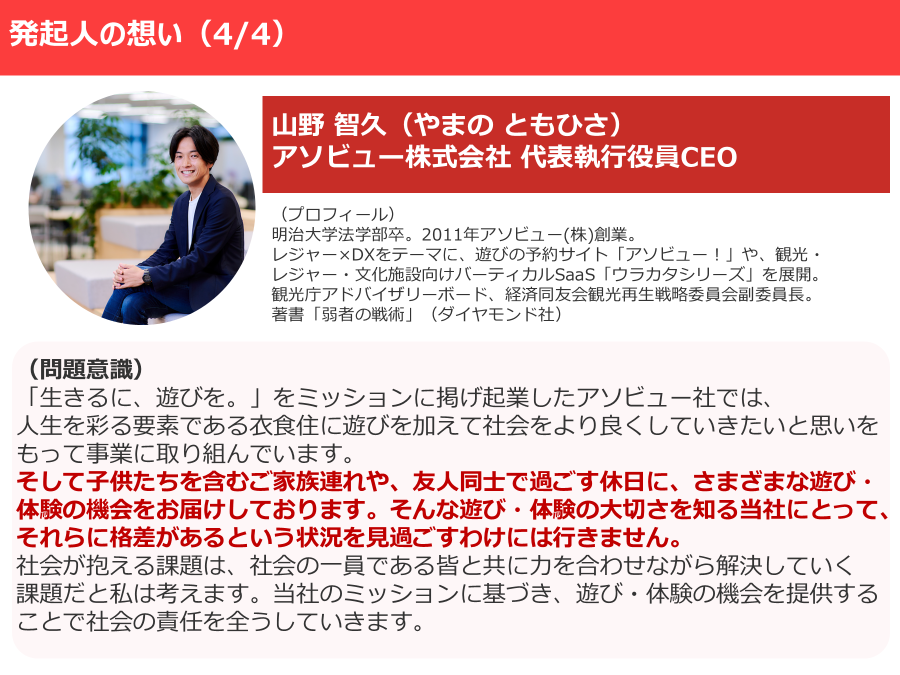

発起人の想い