9月1日、カレンダーには書かれない危機がある——子どもたちの命を守るためにできること

- キャンペーン期間2025年8月22日 00:00~2025年9月30日 23:59

「9月1日問題」とは、夏休みなどの長期休暇が終わり、新学期が始まる9月1日前後に子どもの自殺が急増する傾向を指す言葉です。特に9月1日は他の日よりも際立って多く、子どもが命を絶ちやすい日として深刻に受け止められています。

その背景には、学校でのいじめや友人関係の不安、学業や進級へのプレッシャー、さらには家庭環境の問題など、子どもたちが抱えるさまざまな要因が複雑に絡み合っています。長期休暇中は一時的に心が軽くなっても、新学期の再開が強いストレスとなり、不安や絶望感を募らせるケースが少なくありません。

1. 「9月1日問題」とは?

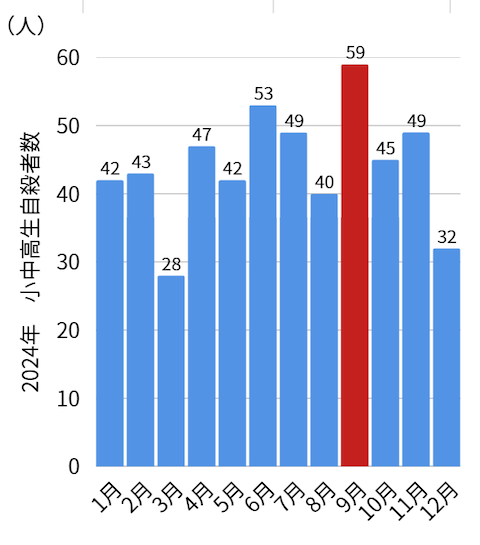

「9月1日問題」とは、夏休みの長期休暇が明ける9月1日前後に、子どもの自殺が増加する傾向を指します。厚生労働省が警察庁のデータを基に作成した統計によれば、長期休暇明けの時期には18歳以下の子どもの自殺者数が増える傾向があり、特に9月は他の月と比べて突出して多いと報告されています(1)。

出典:*1

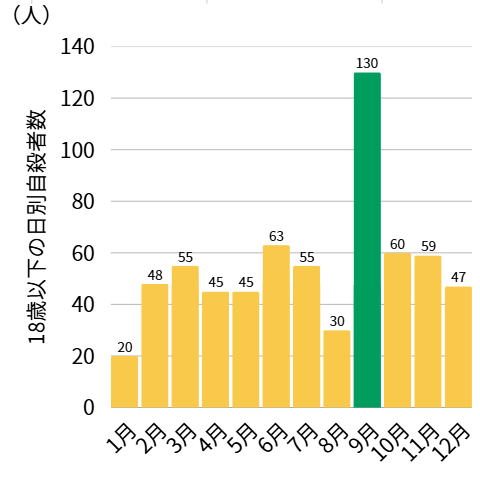

自殺者数が突出して多い9月の中でも9月1日は特に深刻で、子どもの命が最も失われやすい日として強く懸念されています。厚生労働省による1972年から2013年における各月1日の自殺者数をまとめたものでは、9月1日の自殺者は他の月の2倍以上多いことが読み取れます(*2)。

出典:*2

※1972年~2013年における日別自殺者のうち、各月1日を抜粋したもの(なお数値はおおよそになります)

この問題の背景には、学校での人間関係やいじめ、学業不振、家庭の問題など、子どもたちが抱える様々なプレッシャーがあります。長期休暇中は、学校という閉鎖的な環境から離れることで、一時的に心が軽くなる子どももいます。しかし、新学期の始まりは、再びその環境に戻る日です。不安や絶望感が強まり、精神的に追い詰められることも少なくありません。

*1:警察庁、2025、「令和6年中における自殺の状況」、p19。

*2:厚生労働省、2015、「平成27年版自殺対策白書 第1章第2節 若年層の自殺をめぐる状況、 4.学生・生徒等の自殺をめぐる状況」、p83。

2. 「見えない心の壁」に、子どもたちは一人で立ち向かっている

子どもたちが抱える困難は、外からはなかなか見えません。大人とは異なる形のプレッシャーが、いくつも重なり合い、彼らの心を追い詰めていきます。

学校での友人関係やいじめは、子どもにとって大きなストレスです。長期休暇を経て関係性が変わることや、再び学校生活が始まることへの不安は、心の負担を一層重くします。

新学期はまた、学業面でのプレッシャーも強まる時期です。進級に伴う責任、新しい学習内容、そして苦手科目への焦り…。小さな不安が積み重なり、やがて大きな絶望感に変わることもあります。

さらに、家庭環境も子どもの心に影響を与えます。家庭内の不和や経済的な困難、保護者の不安定さなどは、子どもに強いストレスを与える要因です。理由が明確でなくても、孤独感や無力感、漠然とした将来への不安を抱える子どもも少なくありません。

こうした「見えない心の壁」が複雑に重なり合い、長期休暇明けの時期に不安を増幅させ、「9月1日問題」を深刻化させているのです。

3. 私たちにできることーー子どもたちを孤立させないために

子どもたちが安心して学校に通い、未来に希望を持てるようにするためには、社会全体で彼/彼女たちを支える仕組みが必要です。私たちにできることは決して少なくありません。

まず、「9月1日問題」が全ての子どもに起こりうる問題であることを認識し、子どもたちが抱える見えない困難に目を向けることが大切です。私たちは日々の生活の中で、子どもたちの小さな変化を見過ごしてしまいがちです。しかし、些細な言動や態度の変化が、彼らが発しているSOSのサインであることがあります。

例えば、これまで楽しそうにしていたことを急にやらなくなった、食欲が落ちた、眠れなくなった、あるいは攻撃的になったなど、普段と違う様子が見られたら、それは心の不調のサインかもしれません。

もし、周りに悩んでいる子どもがいると感じたら、その変化を無視しないでください。一人で抱え込まず、専門機関や支援団体に頼ることもできます。

あなたの気づきやこうした支援団体を応援することは、子どもたちが安心して過ごせる居場所や相談の場を広げ、子どもたちの孤立を防ぐ力になります。あなたの一歩が、子どもたちを救う大きな力になるのです。

※本記事は、コングラント株式会社が執筆しました。